Tempi num.6 del 08/02/2007

Cultura L'OMAGGIO DI BARI AL SUO PATRONO

Era morto e sepolto, ma il suo corpo continuava a

profumare. Anzi, a trasudare profumo. Una strana sostanza oleosa e fragrante

bagnava la pietra del sepolcro. Ben presto i custodi scoprirono che l'unguento,

intinto in una spugna e distribuito ai pellegrini, guariva corpi zoppi e

paralitici, rinsaldava spiriti affranti. Ma diluito in acqua e versato in

boccette di alabastro era il segno che la sua morte non era stata la sua fine,

anzi, teneva unito un popolo lasciato orfano del suo vescovo. Il suo santo myron

attirava sempre più devoti e curiosi, ai quali Nicola non chiedeva di essere

contemplato con gli occhi della fede, ma incontrato con tutti i sensi, primo fra

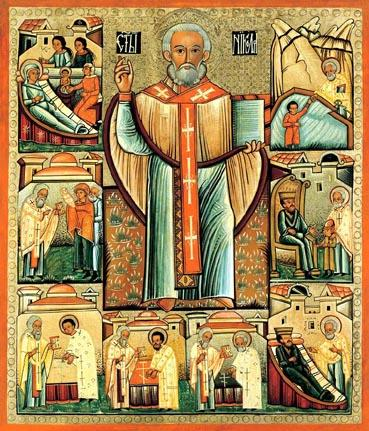

tutti l'olfatto. Il corpo e l'immagine di Nicola vescovo di Myra (più noto come

san Nicola di Bari da quando, nel 1087, sessantadue marinai baresi trafugarono

le reliquie da Myra portandole nella città pugliese) sono messi a tema nella

spettacolare mostra storico-artistica in corso fino al 6 maggio nel Castello

Svevo di Bari. San Nicola. Splendori d'arte tra Oriente e Occidente, a cura di

Michele Bacci, è un viaggio in sette tappe, attraverso la secolare tradizione

iconografica del santo: le origini in Asia Minore, la diffusione nel mondo

bizantino e in Russia, l'arrivo delle spoglie a Bari e a Venezia, la fortuna

delle immagini nel mondo occidentale e il mito del portatore di doni. Oltre 120

capolavori dal Medioevo a Andy Warhol - reperti archeologici, monete, dipinti,

oreficerie e arredi liturgici - testimoniano il destino di Nicola, santo

universale e transconfessionale, capace di suscitare la devozione di migliaia di

fedeli e di adattarsi a tradizioni, contesti e funzioni anche molto diversi tra

loro. Ideale ponte di fede e di comunione tra le Chiese cristiane d'Oriente e

d'Occidente, san Nicola è raffigurato nelle icone ortodosse di Andréas Ritsos,

ma anche nei bassorilievi delle cattedrali europee; è presente negli affreschi

della chiesa di Santa Sofia a Kiev, ma anche nelle tele di Tiziano e Tiepolo, o

nelle predelle con episodi della vita e dei miracoli dipinte da Agnolo Gaddi in

Santa Croce a Firenze.

Nato in Licia (l'attuale Turchia), vissuto al tempo dell'imperatore Costantino,

fin da ragazzo Nicola aveva preso sul serio l'insegnamento di Cristo, spendendo

la sua esistenza a servire l'essere umano senza distinzione di razza, di

religione e di cultura. Osteggiato dagli ambienti religiosi, inquinati di

arianesimo, ma ben voluto dalla gente comune che ne apprezzava la generosità e

il senso di giustizia, era stato acclamato vescovo a furor di popolo dagli

abitanti di Myra, una cittadina dell'Asia Minore (odierna Demre) che viveva di

pastorizia e di scambi commerciali tra il Mar Nero a nord e il Mar di Levante a

sud.

Era cresciuto senza una specifica formazione ecclesiastica, non aveva una

spiccata sapienza teologica (non tutte le fonti lo ricordano, ma se mai

partecipò al Concilio di Nicea del 325 non ebbe un ruolo preminente); morì nel

343 circa, non si sa se martirizzato oppure no. Che cosa, allora, ne fece un

santo? Fu semplicemente l'amore, quella premurosa, affettuosa e carnale carità

che spingeva Nicola a rispondere con un gesto concreto al bisogno dell'altro.

Mentre Myra è minacciata da una grave carestia, approdano al porto di Andriake

alcune navi cariche di grano, provenienti da Alessandria d'Egitto e dirette a

Costantinopoli. Nicola, vescovo della città, convince l'equipaggio a scaricare

cento moggi per sfamare la sua gente e si impegna personalmente a garantire

l'impunità dei marinai. Giunti a destinazione, i mercanti pesano la merce e si

accorgono che la quantità di grano corrisponde esattamente a quella imbarcata ad

Alessandria. Ben mille anni prima del leggendario bandito inglese Robin Hood,

san Nicola di Myra rubava ai ricchi per dare ai poveri e difendeva i deboli dai

soprusi dei potenti. Lo racconta Michele Archimandrita all'inizio dell'VIII

secolo nella Vita di San Nicola (una delle biografie più antiche e complete), lo

dipinge a tempera su legno nel XV secolo il Beato Angelico, su una tavoletta

esposta in mostra e che illustra, come in un fumetto a due tempi, il Miracolo

del grano.

Ma non finisce qui. Le truppe comandate dai generali Nepoziano, Urso ed

Erpilione sostano a Myra durante una spedizione mossa a sedare una ribellione in

Frigia. La presenza dei soldati in città crea risse e tumulti e, nel caos che ne

deriva, il corrotto governatore Eustazio acconsente - dietro lauta ricompensa -

a condannare a morte i tre generali innocenti. L'esecuzione è fermata da Nicola

in persona. Tuttavia, al loro ritorno a Costantinopoli, i tre generali che hanno

sedato la rivolta e sono accolti come trionfatori, suscitano la gelosia del

prefetto Ablabio che, sostenuto dalle milizie imperiali, organizza un complotto

ai loro danni. Imprigionati e condannati a morte senza processo, i tre soldati

si ricordano del vescovo di Myra e della sua giustizia e ne implorano l'aiuto.

Nicola nottetempo appare in sogno sia al prefetto sia all'imperatore e li

minaccia di terribili punizioni se non renderanno giustizia ai tre stratilati

innocenti. Questi, appena liberati, si recano a Myra per dire grazie al loro

protettore, un gesto umano e bello, immortalato nel 1746 dal pittore pugliese

Corrado Giaquinto nel quadro in mostra.

Tre doti per tre figliole

Il fascino di Nicola è alimentato dal mistero delle sue origini: una fisionomia

storica ancora più complicata dal fatto che, nella letteratura agiografica, egli

subì una contaminazione con un altro illustre Nicola, monaco del VI secolo

vissuto nella stessa zona dell'Asia Minore, abate del monastero di Sion e

vescovo di Pinara. Un fascino ricco di enigmi, ma alimentato dalla concretezza

di un fortissimo culto, destinato ad espandersi da Myra in tutto il

Mediterraneo.

Poco o nulla si conosce della famiglia di Nicola, di come fu la sua infanzia.

Rimasto orfano di genitori ricchi, aiuta economicamente un povero padre di

famiglia impedendogli di prostituire le tre figliole. Questo gesto di carità

passerà alla storia come il Miracolo delle tre fanciulle, magistralmente

rappresentato in mostra dal dipinto di Sebastian Dayg (1525) e sarà all'origine

dell'iconografia rinascimentale del vescovo Nicola che porta sempre in dono tre

palle d'oro, sorreggendole nella mano sinistra, come lo ritrae Antonio Vivarini

nel 1450. La storia sfuma nella leggenda e racconta di un nobiluomo di Patara

(forse città natale di Nicola) padre di tre ragazze in età da marito, alle quali

Nicola regala la dote di nascosto, gettando nella finestra di casa loro, per tre

notti consecutive, un sacco di monete d'oro. Alla terza notte il padre rimane

sveglio per scoprire che volto ha la provvidenza e, al tintinnio del denaro che

cade nella stanza, si precipita fuori per vedere il suo benefattore. Non appena

riconosce Nicola, però, il giovane gli intima di non rivelare l'accaduto.

Anche a noi piacerebbe conoscere il suo volto. L'unica icona che lo documentava

"come vivo", collocata almeno fino al 1362 nella basilica di San Nicola di Myra

e poi nella cattedrale latina di San Nicola a Famagosta, andò distrutta

verosimilmente durante l'assedio ottomano del 1571, quando l'edificio fu

trasformato nella moschea di Lala Mustafa. Ma la mostra ci consola, offrendoci

l'eccezionale presenza di otto antichi dipinti su tavola provenienti dal

Monastero di Santa Caterina al Monte Sinai, ritenute le più antiche icone

conosciute in onore del santo nonché le sue più antiche rappresentazioni

pittoriche. Abitualmente non accessibili al pubblico, i dipinti saranno

presentati oggi, giovedì 8 febbraio, al Castello Svevo alla presenza

dell'arcivescovo ortodosso del Sinai Damianos, abate di Santa Caterina, e di una

delegazione del ministero egiziano della Cultura. Un evento straordinario per la

più grande collezione di dipinti su tavola, databili tra il VII e il XIV secolo.

Caratterizzata da colori vivaci e da una composizione tardo-romana, ogni icona

permette di cogliere tutta la forza espressiva e l'impatto emozionale della più

raffinata arte di Bisanzio. Il dato storico si incrocia con la devozione, l'arte

con la bellezza, sulla scia di un santo che, da morto, non è mai stato così

vivo.

1. Il miracolo delle tre fanciulle

Il miracolo delle tre fanciulle fu dipinto da Sebastian Dayg verso il 1525 su

una piccola tavola di legno di conifera, con tempera mista a olio e a lacca.

Proviene dal Museo di Ulm e faceva parte di un polittico raffigurante tre o

quattro episodi della giovinezza di san Nicola, quando non era ancora vescovo.

Nella visione pittorica, tuttavia, il santo indossa già la veste episcopale e un

mantello rosso che crea un contrappunto cromatico con il colore della coperta

del letto dove dormono le sorelle e quello dell'abito del padre. Nel corso del

XVI secolo la devozione a san Nicola diventa forte in Europa occidentale, dove

si registrano oltre 2550 luoghi di culto a lui dedicati.

1525-30, tecnica mista su legno

di conifera, 56x63 cm, Ulm, Museo di Ulm

2. I tre stratilati rendono omaggio a san Nicola

L'omaggio dei tre stratilati a san Nicola fu dipinto da Corrado

Giaquinto in 4 versioni verso il 1746. Quella esposta a Bari proviene dal museo

di Stoccarda ed è il modello definitivo scelto per la pala d'altare della chiesa

di San Nicola dei Lorenesi di Roma. Capolavoro della pittura barocca

meridionale, raffigura il momento conclusivo dell'unico miracolo ricordato nel

Martyrologium Romanum, il più celebre compiuto in vita dal vescovo di Myra. Per

dipingere la tela (e il suo pendant con Nicola che salva i naufraghi dalla

tempesta) l'artista, in segno di devozione, si dimezzò il compenso, chiedendo

500 scudi anziché 1.000.

1746 circa, olio su tela, 137x97 cm, Stoccarda, Staatsgalerie

3. Miracolo del grano e san Nicola salva una nave nella tempesta

Il miracolo del grano è narrato dal Beato Angelico insieme a quello della

tempesta sedata. La tavoletta di legno dipinto a tempera proviene dalla

Pinacoteca vaticana e illustra il vescovo sul molo, mentre con mantello verde e

mitria bianca osserva le operazioni di scarico dei sacchi di grano; sullo sfondo

è dipinta una barca in balia della tempesta, sedata dal santo che appare nel

cielo come una saetta di luce. La predella appartiene a un polittico in parte

smembrato, commissionato verso il 1450 al pittore di Fiesole dalla famiglia

Guidalotti per decorare l'altare della cappella dedicata a san Nicola, nella

chiesa di San Domenico di Perugia.

Tempera su tavola, 34x60 cm, Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana

4. San Nicola

Viene dal Seminario patriarcale di Venezia la tempera su tavola, impreziosita di

foglie d'oro, dipinta verso il 1450 da Antonio Vivarini. Faceva parte di un

polittico con figure di santi. Il culto di Nicola era forte a Venezia, dove

alcune sue reliquie si conservano dal 1100 nell'abbazia di San Nicolò di Lido.

Nelle acque antistanti si svolgeva lo "sposalizio del mare": il doge gettava in

laguna un anello e invocava la protezione di Nicola sulla flotta veneziana.

1450-51, tempera su tavola, 55,5x38 cm, Venezia, Seminario patriarcale

Marina Mojana

|

|

|

|